作者:魏孟鈞/台北慈濟醫院中醫部中醫內科

春天不只是一年四季中的開始,更是萬物開始生長萌發的季節。在經過漫長寒冬的蟄伏後,第一聲春雷響起,萬物在大地母親的呼喚甦醒過來,開始準備迎接未來一年的挑戰,植物開始萌芽,百花也在盎然的春色中綻放。在中醫重要的經典古籍《黃帝內經》中,春天就是個萬物生長的季節。中醫認為,人體的臟腑、經絡、氣血運行,皆會因應自然環境而有所變化。春季氣候多變,正是調養生機、順應天時的重要時機。許多體質相關的症狀也常在此時顯現或加劇,提醒我們順應節氣、調整生活。

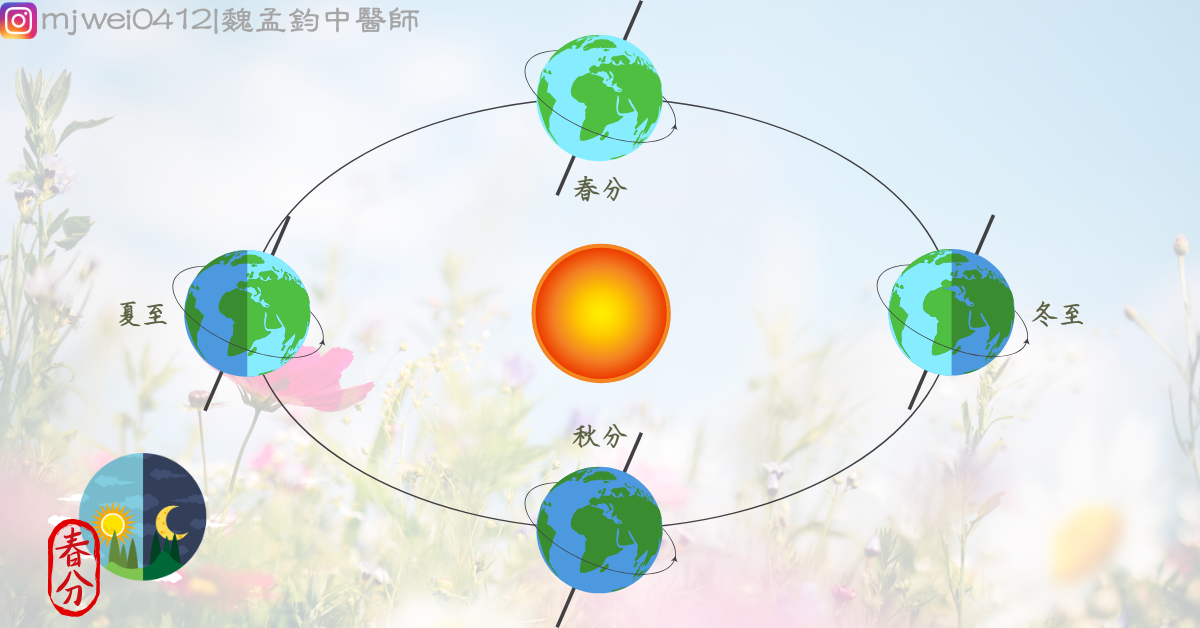

地球科學小教室:從天文變化看四時更迭

地球繞太陽公轉的軌道為橢圓形,且太陽位於一個焦點上,造成地球有時靠近太陽(近日點)、有時遠離(遠日點)。同時,地球自轉軸與公轉平面呈23.5度的傾斜,造就了四季更替的自然現象。

我們可以想像,地球就像一顆貢丸,而地軸則像插進貢丸中的一根筷子。這根筷子不是垂直的,而是帶著23.5度的傾斜在轉動,當這顆貢丸一邊自轉一邊繞太陽公轉,便產生了我們熟悉的四季變化。

當太陽直射地球赤道時,晝夜等長,稱為「春分」與「秋分」。春分過後,太陽直射點逐漸北移至北回歸線,進入「夏至」,此時北半球白晝最長;秋分後則逐漸南移至南回歸線,形成「冬至」,夜晚最長。這些自然節律,與中醫所強調的「順應四時養生」不謀而合。

中醫陰陽學說與春季氣候的關聯

古人雖無現代科學儀器,卻早已觀察到自然節律與人體變化之間的密切關聯。透過「陰陽消長」的概念,發展出中醫陰陽學說,進而衍生出經絡、臟腑、五行、氣血津液等理論體系。

春季氣候特點為氣溫起伏大、對流旺盛、風勢頻繁。俗諺有云:「春天後母面」,形容其氣候變化如後母之變臉,忽冷忽熱、難以預測。中醫認為,「春分」為陰陽轉化的關鍵時點,此時氣機紛亂,外在氣流的不穩定即為「風」的來源。所謂「風邪」,不僅指自然界的風,也包含人體內部環境的劇烈變動與不穩定狀態。驚蟄之後,陽氣漸升,萬物萌發。嫩芽自堅硬土壤中破土而出,如同「稚陽」、「少陽」初生,脆弱而充滿生機。人體在此時亦面臨氣機升發的變化,若調養不當,容易產生各種不適。

春生之氣與身體的易感性

春天象徵著「生」,氣機自內向外、自下而上升發。此一過程需仰賴氣血、津液的充足供應與順暢疏導。若氣機升發過盛,或升發受阻,便可能產生氣滯或亢奮的症狀,例如:

- 血壓不穩、偏高

- 情緒波動、易怒

- 潮熱盜汗、眠淺多夢

- 胃酸逆流、消化不良

- 眼睛乾澀、易疲勞

此外,春季陽氣初升,人體代謝活絡,若本身氣血虧虛,反而容易加重消耗,導致抵抗力下降,增加過敏與感染風險。常見疾病包括:

- 上呼吸道感染、流感、腸胃炎

- 過敏性鼻炎、結膜炎、氣喘、異位性皮膚炎

- 乾癬、自體免疫疾病

- 慢性肺阻塞、肺炎、蜂窩性組織炎

風邪亦分為「外風」與「內風」:前者為環境風邪所致,後者則為體內環境變動所生。臨床常見如:口乾舌燥、血壓波動、頭暈、耳鳴、抽筋、皮膚癢等,皆與風邪有關。

風邪亦分為「外風」與「內風」:前者為環境風邪所致,後者則為體內環境變動所生。臨床常見如:口乾舌燥、血壓波動、頭暈、耳鳴、抽筋、皮膚癢等,皆與風邪有關。

春季養生保健建議

- 注意保暖:採洋蔥式穿衣法,尤其高血壓患者更需留意,避免早晚溫差引發心血管問題。

- 減少受風:易受風不適者,可戴帽子、披肩;針灸、運動、泡湯後應立即擦乾並保暖。

- 飲食調養:飲食宜清淡均衡,可適量食用白色食材(屬金、可剋木),以和緩肝氣。

- 規律作息:「一年之計在於春」,建議早睡早起,養成穩定作息有助身心平衡。

- 疏通經絡:肝經會經過脅肋,經巔頂(頭頂)與吭嗓(咽部),肝開竅於目,如果肝經經絡不通,在春季會有更明顯的影響;膽經在頭部及軀幹側面分佈,也會經過耳朵附近,當膽經經絡阻滯,可能會有頭暈、頭痛、耳鳴等症狀,可以摩擦耳前的區域,或是用梳頭或按摩的方式刺激頭部膽經經過的地方。

- 多做伸展:春天在五行學說中,不僅對應到(中醫的)肝,同時也對應到「筋」。適當伸展,尤其是胸腹部肌肉、筋膜的伸展,可以幫助肝氣正常的疏泄。

適合春季的養生食療

春天在五行中對應到肝,肝屬木,主條達、疏泄。脾屬土,主升清、運化。古人觀察到,植物的生長,有賴肥沃的土壤,但是土壤中的營養物質也會因為被植物吸收利用而貧瘠,因此認為肝木和脾土之間存在「(肝)木剋(脾)土」的關係。從五行生剋的理論,古人也發展出補母瀉子等概念,並運用在臨床用藥與養生食療上。

古人認為提出「見肝之病,知肝傳脾,當先實脾,四時脾旺則不受邪。」因此在春天的養生食療中,「養脾」是非常重要的。除此之外,春氣本身應肝,調「養肝」氣也是另一個需要重視的。春天是「一陽生」,陽氣初始,需要養陽補充陽氣,讓陽氣充足健壯,「養陽」。根據這些中醫養生理論,結合現代營養學知識,設計出以下食療菜單,大家可以嘗試看看喔!

四神湯(老少咸宜)

適合所有人使用。可以養脾、健脾、補氣,尤其適合平常消化比較低下的人。使用豬小腸是因為需要油脂來萃取藥材中的有效成分,素食者可以先用油將藥材稍微炒香再烹煮。

材料:

茯苓、芡實、蓮子、山藥、(薏苡仁、黃耆、紅棗、黨參),北慈中醫部也有提供「和氣四神」飲片包(詳情可諮詢北慈中醫部醫師團隊)

適量薑片

適量米酒

一副豬小腸(素食者可用猴頭菇)

作法: 將豬小腸或猴頭菇洗淨備用。以1000 ml過濾水,浸泡上述中藥材30分鐘後,開小火並放入薑片、豬小腸(或猴頭菇)燉煮1小時,起鍋前加入鹽調味,並淋上少許米酒,煮至酒精揮發後即可上桌。

焗烤奶油菠菜(養肝補血)

富含蛋白質與鐵質,還有許多維生素,可以養肝血,滋養肝陰,奶香可以蓋掉菠菜特有的氣味,尤其適合時常熬夜的民眾或是不愛吃蔬菜的小朋友,對於用眼過度或是生理期來潮的女性也是非常適合的。

材料:焗烤起司片、有鹽奶油、菠菜

作法:菠菜洗淨後稍微去除水分切段。鍋中預熱,放入奶油加熱融化,放入菠菜,稍微拌炒一下,盛起放入可以放烤箱加熱的瓷器,鋪上起司片,放入烤箱烤至起司融化變成一片金黃色的起司,就可以上桌了。

香煎杏鮑菇(素干貝|益菌營養)

富含多醣體、微量營養素、礦物質,在煎煮時冒出的汁液就是多醣體的成分,富含寡糖和各種益生菌喜歡的營養成分。簡單油煎時釋放出來的特有香氣,也是杏鮑菇名稱的由來,特別適合素食者和小朋友食用喔!

材料:杏鮑菇、少許食鹽、少許香料粉或七味粉

作法:杏鮑菇洗淨後稍微擦乾表面的水分,平底鍋或不沾鍋上些許油(也可以用奶油),杏鮑菇切成干貝的樣子,在兩面都稍微畫刀痕,下鍋煎至有汁液冒出來就可以起鍋上桌。

海陸燉白菜(營養火鍋底)

一鍋到底料理,鍋中營養均衡,有蔬菜、有肉、有海鮮,白菜煮軟一點,牙口不好的老人家也可以吃得下,也可以變換成火鍋,會是很美味可口的鍋底。尤其適合忙碌的上班族、牙口不好的老人家、拔完牙還無法咀嚼的民眾、剛歷經大手術的患者。

材料:大白菜、干貝數顆、無骨雞腿排兩、三隻、少許食鹽

作法:無骨雞腿排洗淨後,雞皮朝下放入鍋中,煎至兩面金黃後取出切塊備用。原鍋中放入洗好剝好的大白菜,悶煮到大白菜稍軟,且有足夠空間,放入雞腿肉和干貝,悶煮到雞腿、干貝都熟了,就可以上桌了。

奶油野菇雞腿炊飯(濃香誘食)

這是一鍋到底的料理,野菇用奶油、雞油炒香後,氣味非常香濃,富含多醣體、礦物質、優良蛋白質及優良澱粉。尤其適合不喜歡吃飯的小朋友和食慾差的老人家。

材料:奶油、菇類拼盤(全聯)、無骨雞腿排、生薑、白米、醬油膏

作法:無骨雞腿排和菇類洗淨,白米淘洗後備用。鍋中預熱,放入奶油融化後,無骨雞腿排雞皮朝下放入鍋中煎至金黃,取出切塊備用。生薑切絲放入原鍋中,稍微炒香,加入洗好的菇類,炒熟。把雞腿肉放入,並把白米和水以1:1比例倒入原鍋中,蓋上鍋蓋,悶煮到米心熟透後開蓋,加入少量醬油膏調味,拌勻後即可上桌。

福棗茶(滋陰補氣,安心助眠)

內含桂圓紅棗,可以養血滋肝,補血養心,又有麥門冬可以入肺腎兩臟,滋兩臟之陰,可改善口乾口渴;黨參甘甜,可以健脾益氣,提振精神與體力。如果容易脹氣的民眾也可以酌量加入陳皮理氣行滯;容易眼睛乾澀的還可以加入枸杞子、菊花。這款茶飲喝起來甘甜,適合所有民眾使用,尤其適合心神不寧、容易焦慮、恐慌,睡眠不安穩、不易入睡、用眼過度眼睛乾澀的民眾,或是在疲累的時候來一杯,也有種充電的感覺喔!

材料:

桂圓5-10顆

紅棗12枚

麥門冬2錢

黨參2錢

作法:桂圓、紅棗撥開後放水中煮滾,再加入麥門冬、黨參煮15-30分鐘,直到藥材都已經煮透,放涼後濾掉藥材,就是一壺好喝的養生茶飲。

春季是萬物復甦的季節,也是人體啟動一整年健康運行的關鍵時機。若能順應節氣,調整作息,飲食得宜,疏肝養脾,便能讓身心在這個春意盎然的時節裡重新出發,迎接一整年的生機與活力。

願你在春光明媚的日子裡,也能在氣機升發中找到平衡與和諧,讓健康與幸福隨著春風,一起萌芽、茁壯。