地球科學小教室:從天文變化看四時更迭

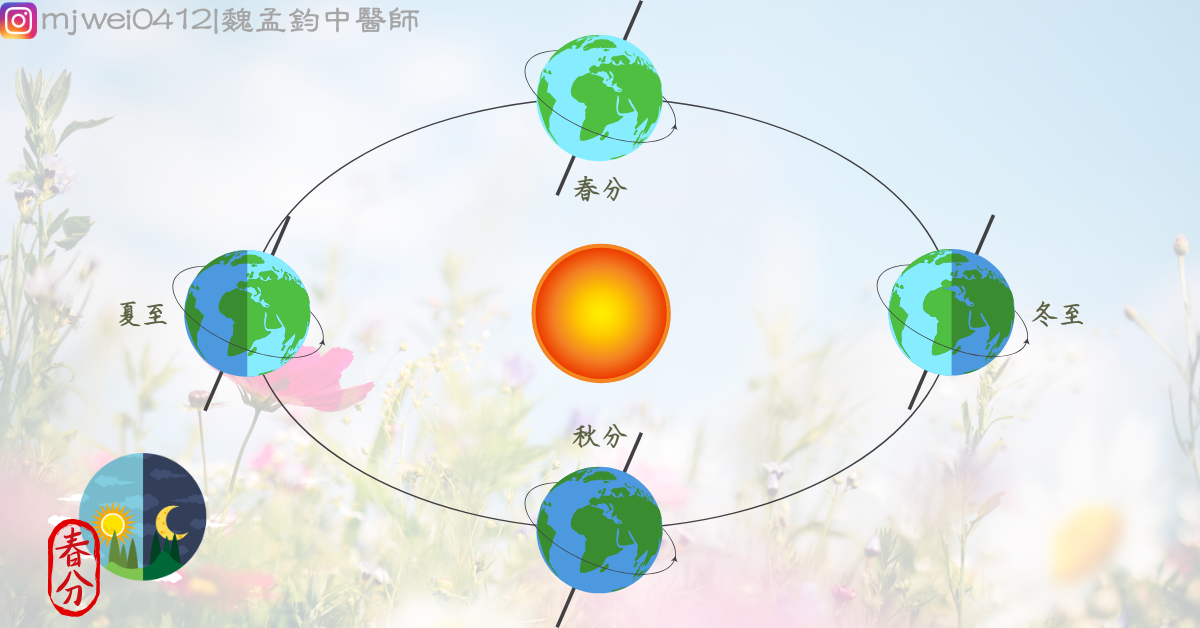

當太陽直射地球赤道時,晝夜等長,稱為「春分」與「秋分」。春分過後,太陽直射點逐漸北移至北回歸線,進入「夏至」,此時北半球白晝最長;秋分後則逐漸南移至南回歸線,形成「冬至」,夜晚最長。這些自然節律,與中醫所強調的「順應四時養生」不謀而合。

中醫陰陽學說與春季氣候的關聯

春生之氣與身體的易感性

- 血壓不穩、偏高

- 情緒波動、易怒

- 潮熱盜汗、眠淺多夢

- 胃酸逆流、消化不良

- 眼睛乾澀、易疲勞

- 上呼吸道感染、流感、腸胃炎

- 過敏性鼻炎、結膜炎、氣喘、異位性皮膚炎

- 乾癬、自體免疫疾病

- 慢性肺阻塞、肺炎、蜂窩性組織炎

風邪亦分為「外風」與「內風」:前者為環境風邪所致,後者則為體內環境變動所生。臨床常見如:口乾舌燥、血壓波動、頭暈、耳鳴、抽筋、皮膚癢等,皆與風邪有關。

春季養生保健建議

- 注意保暖:採洋蔥式穿衣法,尤其高血壓患者更需留意,避免早晚溫差引發心血管問題。

- 減少受風:易受風不適者,可戴帽子、披肩;針灸、運動、泡湯後應立即擦乾並保暖。

- 飲食調養:飲食宜清淡均衡,可適量食用白色食材(屬金、可剋木),以和緩肝氣。

- 規律作息:「一年之計在於春」,建議早睡早起,養成穩定作息有助身心平衡。

- 疏通經絡:肝經會經過脅肋,經巔頂(頭頂)與吭嗓(咽部),肝開竅於目,如果肝經經絡不通,在春季會有更明顯的影響;膽經在頭部及軀幹側面分佈,也會經過耳朵附近,當膽經經絡阻滯,可能會有頭暈、頭痛、耳鳴等症狀,可以摩擦耳前的區域,或是用梳頭或按摩的方式刺激頭部膽經經過的地方。

- 多做伸展:春天在五行學說中,不僅對應到(中醫的)肝,同時也對應到「筋」。適當伸展,尤其是胸腹部肌肉、筋膜的伸展,可以幫助肝氣正常的疏泄。

適合春季的養生食療

古人認為提出「見肝之病,知肝傳脾,當先實脾,四時脾旺則不受邪。」因此在春天的養生食療中,「養脾」是非常重要的。除此之外,春氣本身應肝,調「養肝」氣也是另一個需要重視的。春天是「一陽生」,陽氣初始,需要養陽補充陽氣,讓陽氣充足健壯,「養陽」。根據這些中醫養生理論,結合現代營養學知識,設計出以下食療菜單,大家可以嘗試看看喔!

四神湯(老少咸宜)

材料:

焗烤奶油菠菜(養肝補血)

材料:焗烤起司片、有鹽奶油、菠菜

香煎杏鮑菇(素干貝|益菌營養)

材料:杏鮑菇、少許食鹽、少許香料粉或七味粉

海陸燉白菜(營養火鍋底)

材料:大白菜、干貝數顆、無骨雞腿排兩、三隻、少許食鹽

奶油野菇雞腿炊飯(濃香誘食)

材料:奶油、菇類拼盤(全聯)、無骨雞腿排、生薑、白米、醬油膏

福棗茶(滋陰補氣,安心助眠)

材料:

願你在春光明媚的日子裡,也能在氣機升發中找到平衡與和諧,讓健康與幸福隨著春風,一起萌芽、茁壯。